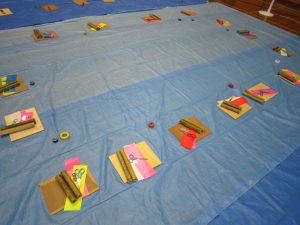

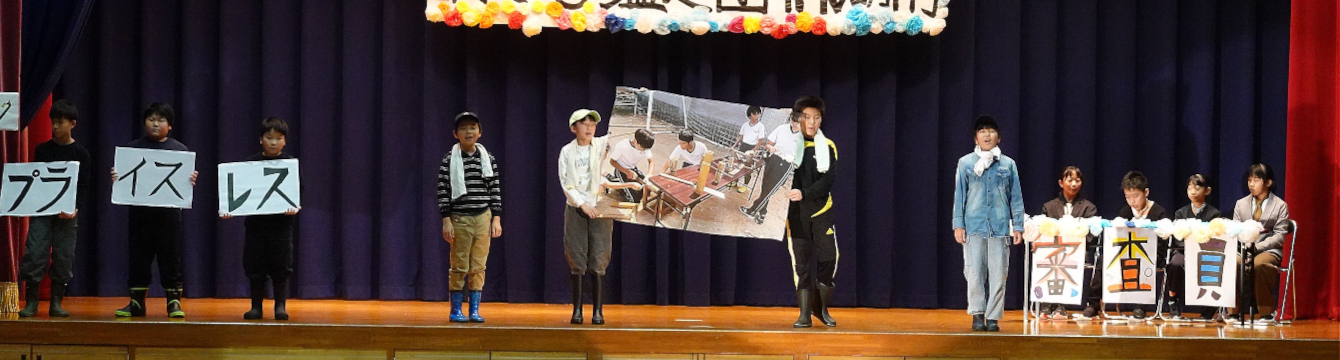

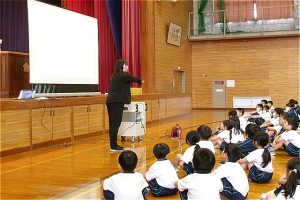

「森の寺子屋」竹楽器づくり(5・6年生)★ 6月17日

富山県フォレストリーダーの方が12人来校され、森の働きについての解説を聞いたり、竹楽器づくり

を行ったりしました。6年生は、昨年に続き、2回目です。

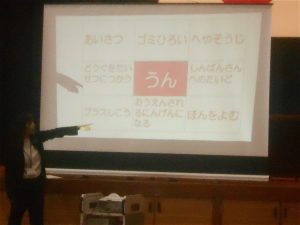

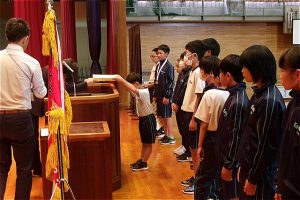

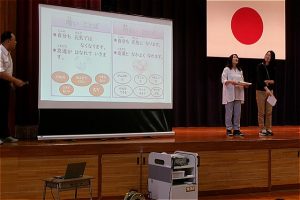

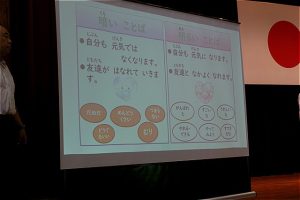

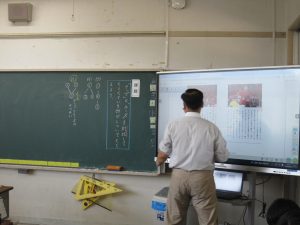

まず始めに、フォレストリーダーの方から、富山の森林について説明がありました。

海辺から3000m級の高山まで、どのような森林が広がっているのか、様子やはたらきについて

お話されました。

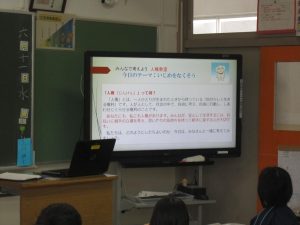

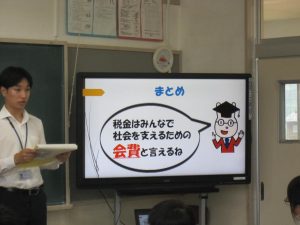

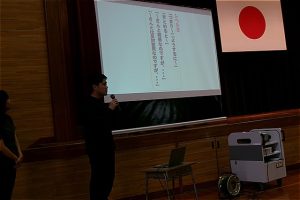

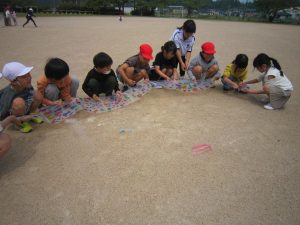

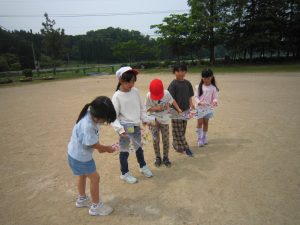

その後、「カスタネット」「シャラシャラ」「きりこ」「竹笛」のチームに分かれ、フォレストリーダ

ーの方から、丁寧に楽器の作り方を教えていただきました。

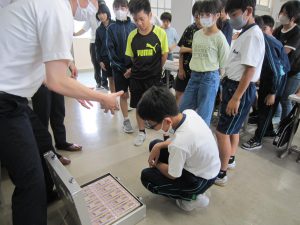

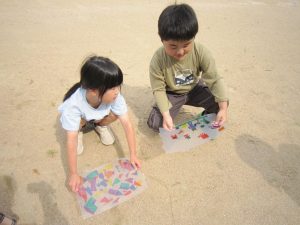

完成したときは、みんな喜んで、楽器を鳴らしていました。