コーラスフェスティバルに向けて(1年、2年)

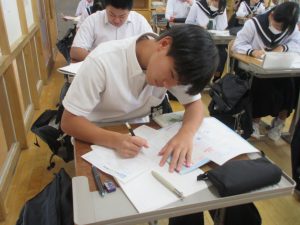

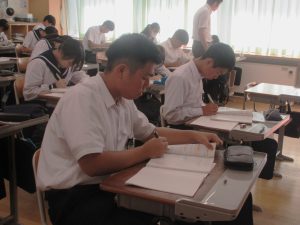

今日の3時間目、1,2年生は、コーラスフェスティバルに向けて歌の練習を行いました。

1年生はメディアとアリーナ、2年生はメディアと小中交流ホールを使っての練習です。

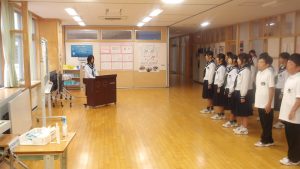

<1年生の様子>

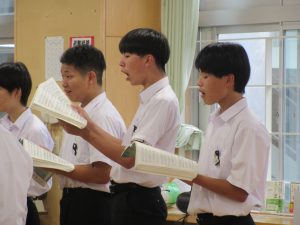

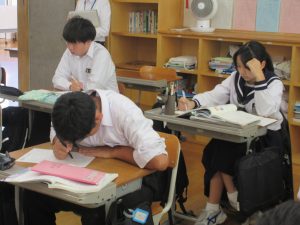

<2年生の様子>

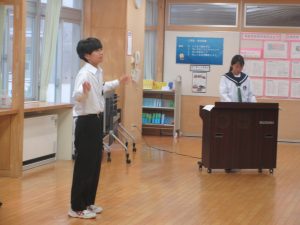

1年生も2年生も、パートリーダーや指揮者、伴奏者を中心に全体で練習に励んだり、パートごとに話し合いをしたりする姿が見られました。

本番まで残り1週間。

どのクラスも気合いが入っています。

仲間と共に表現できること、歌で思いが届けられることを楽しみながら、本番に臨みましょう。

頑張ろう、南中生!