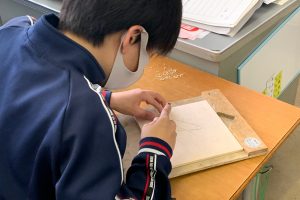

版画に挑戦 ー5年ー

1月22日(金)4限

5年 図画工作

5年生も、彫刻刀を使った木版画の製作に取り組んでいます。

想像上の花や魚、鳥だけでなく、宇宙等、好きなテーマを版画で表現します。

版木が小さいので、彫刻刀を細かく扱わなくてはいけません。

慎重に彫り進めます。

彫り方を工夫して花びらの感じを表そうとしている子供もいました。

うまく彫ることができたようです。

刷り上がりは、どうなるのでしょうか。

楽しみです。

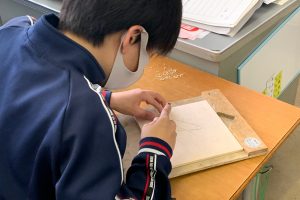

1月22日(金)4限

5年 図画工作

5年生も、彫刻刀を使った木版画の製作に取り組んでいます。

想像上の花や魚、鳥だけでなく、宇宙等、好きなテーマを版画で表現します。

版木が小さいので、彫刻刀を細かく扱わなくてはいけません。

慎重に彫り進めます。

彫り方を工夫して花びらの感じを表そうとしている子供もいました。

うまく彫ることができたようです。

刷り上がりは、どうなるのでしょうか。

楽しみです。

1月22日(金)3限

4年 図画工作

4年生は、彫刻刀を使った木版画の製作に取り組みます。

題材は、生き物です。

今日までに、自分が好きな生き物を選び、トレーシングペーパーに下絵を描きました。

電子黒板や黒板に参考作品を提示し、作品のイメージをもつことができるようにします。

そして、今日の活動の手順や、気を付けることの確認をします。

下絵の向きに気を付けました。どちらの向きにしようか、確かめます。

カーボン紙をはさみ、下絵を赤鉛筆でなぞって、版に写します。

シャチ、パンダ、ネコ、イルカ、クワガタ、キジ等、たくさんの生き物の絵がありました。

どの子供も、思い入れのある生き物を選んでいるようです。

完成した後、全部の作品を廊下に掲示すると、どんな風景になるでしょうか。

どんな作品が仕上がるのか、わくわくします。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、豚肉のしょうが炒め、キャベツとわかめの甘酢和え、じゃがいもとあつあげの味噌汁、国産だいだいムース

今日、5年生の家庭科の学習で、味噌汁について学習しました。

それぞれの家の味噌汁について話し合い、味噌汁の具の中にも、たくさんの栄養が含まれていることに気付きました。

今日の給食の味噌汁には、じゃがいも、わかめ、あつあげ、えのき、ねぎが入っていました。

栄養がたっぷりの具だくさんの味噌汁を、おいしくいただきました。

1月21日(木)

5年 プログラミング学習

スクラッチという機能を使って音楽を作りました。

楽器や音色を選び、音程を組み合わせます。

夢中になって組み合わせを考えます。

少し組み合わせて鳴らしてみます。イメージと違うところを直します。

作った音楽のうちいくつかを紹介します。

サックスの響きが印象的です。

いろいろな音が組み合わされています。

元気が出そうな音楽です。

国歌です。

子供たちは、感性を働かせて音を組み合わせ、イメージに合うように論理的に考えて修正していました。

5年生では、プログラミング学習を何回も行っています。

〇〇するために△△するという論理的な考え方が育つことを期待します。

1月21日(木)3限

3年 図画工作

今日は、段ボールを用いた工作「クミクミックス」に取り組みました。

段ボールを集めて、段ボールカッターで部品を切り出します。

段ボールカッターの安全な使い方を確かめてから活動を始めます。

段ボールには、切りやすい方向と切りにくい方向があるようです。

実際に手を動かしながら、子供たちは発見をしていきます。

分かったことは、すぐに友達に伝えます。

ペアでの学習につながっていきます。

部品に切れ込みを入れて組み合わせたり、穴をあけたりして、

思い思いの作品を作りました。

自分の作品づくりに、没頭している子供もいました。

時間を忘れるほどです。

一人一人が思いを生かして、十分活動することができた図工の学習でした。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

コッペパン、牛乳、さつまいもと豆のあげがらめ、フルーツヨーグルトあえ、ポトフ

さつまいもと豆のあげからめには、大豆とアーモンドとブラックビーンズが入っていました。

フルーツヨーグルトあえには、ナタデココが入っていました。

給食には、家では、あまり食べない食材がたくさん出ます。

今日も、おいしくいただきました。

1月20日(水)

1年 算数

1年生は、算数で大きい数の学習をしています。

今日は、65の紙コップの数の数え方を考えました。

はじめに、一人一人が数え方を考えました。

以前学習した「10のまとまり」を使うと数えやすいという考えが出てきました。

先生が、電子黒板を使って、実際に数えてみます。

先生がコップの絵に印をつけながら、みんなで数えます。

電子黒板の使い方が分かったようなので、子供も電子黒板を使って発表します。

(続きを言える人)「はい、はい」

たくさんの手が挙がります。

代表の子供が数えてみます。

友達の発表を聞いていた子供が気付いたことを発表します。

「10のまとまりと、1のばらに分けて数えられます」

後で聞いていて、なるほど、そう数えると分かりやすいと感心しました。

紙コップはぜんぶで65個ありました。

次に、65の数字をブロックを使って表します。

「10のまとまりが六つと、1のばらが五つで、65です」

同じ意見の人は、手を挙げてサインで伝えます。

では、正しく数字で表せるでしょうか。

10の位、1の位に一つずつ数字を入れて、「65」と書けました。

1年生は、一つずつ基本が身に付くように学習を進めています。

ご家庭でも、学校で学習したことをたずねてみてください。

1月20日(水)

2年 国語

漢字の練習をしました。

プリントを使って学習した漢字を正しく書くことができるか確かめた後、プリントの裏を使って漢字の練習を自主的にしました。

先生に漢字が正しく書けていることを確かめてもらった後、すぐに席について漢字の練習を始めます。

先生に丸を付けてもらった後すぐに切り替えて学習にとりかかることができる姿に成長を感じました。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ごはん、牛乳、さばの銀紙焼、小松菜ともやしのひたし、肉じゃが

今日のおかずは、さばの銀紙焼でした。

銀紙の包みを開くと、甘い味噌で煮た鯖が入っています。

子供たちは、この味噌が大好きです。

今日も、おいしくいただきました。

1月19日(火)

6年 理科 「電気と私たちのくらし」

ハンドルを回して電気をつくりました。

つくった電気でブザーを鳴らしたり、プロペラを回したり、明かりをつけたりしました。

回路にブザーやプロペラ、豆電球、LEDライトにつないでハンドルを回したときの手応えを比べました。

ハンドルを回してみます。

「重い」

思わず声が漏れます。

ブザーの音が鳴っているか耳を近付けて確かめます。

「ハンドルを回す方向を変えたら、プロペラが回る方向も変わった」

「豆電球を点灯しているときは、LEDライトを点灯しているときよりもハンドルが重い」

実際に活動しているので、いろいろなことに気が付きました。

この活動から、身の回りの電気の働きについて学習を進めます。

電気の働きについて具体的に考えることができそうです。