次々と跳びます

2月4日(木)

5年 体育

5年生は八の字跳びに取り組みました。

先日も紹介しましたが、5年生は八の字跳びに慣れていて全員が上手に跳ぶことができます。

今日は、先日よりも速く跳ぶことができるようになっていました。

並んだ人が次々と縄に入り、さっと跳んで、ぱっと走り去ります。

ときには、引っかかることがありますが、どんどん跳びます。

活動の一部を動画で紹介します。

5年生の上達を見ていると、子供の可能性の素晴らしさを感じさせられます。

2月4日(木)

5年 体育

5年生は八の字跳びに取り組みました。

先日も紹介しましたが、5年生は八の字跳びに慣れていて全員が上手に跳ぶことができます。

今日は、先日よりも速く跳ぶことができるようになっていました。

並んだ人が次々と縄に入り、さっと跳んで、ぱっと走り去ります。

ときには、引っかかることがありますが、どんどん跳びます。

活動の一部を動画で紹介します。

5年生の上達を見ていると、子供の可能性の素晴らしさを感じさせられます。

2月4日(木)

中休み

今日の中休みは、縦割り班の17~19班の子供たちが集まり、大縄跳びの練習をしました。

上級生が大縄に入るタイミングや、大縄を跳んだ後の動きについて下級生に声をかけながら練習しています。

だんだんと上手になっていきます。

回す縄もだんだんと速くなってきています。

本番が楽しみです。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

コッペパン、牛乳、かぼちゃ挽肉フライ、マカロニサラダ、コンソメスープ

今日のかぼちゃフライは、さくさくして、子供たちに大人気です。

当番が配り終えたとき、マカロニサラダがバットに余っていたのですが、

おかわりをしたいという子供がたくさんいました。

全部配りきってから、「いただきます」の挨拶をしました。

今日もおいしくいただきました。

2月4日(木)

1年 算数

「1,2,3,4、」廊下から何かの数を数える声が聞こえてきました。

1年生がトロフィーの数を数えていました。

算数の学習で、いろいろなものの数を数えていました。

写真の数を数えています。

指をさしながら、声を出して間違えないように数えます。

保健室にある着替え用の体操服の数を数えています。

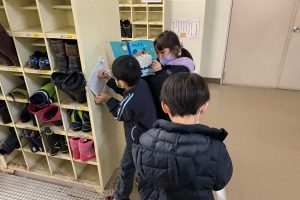

下足箱の数を数えています。

再生紙を入れてある箱の数を数えています。

傘の数を数えました。

サッカーボールの数を数えました。

自分で見付けた答えを早くノートに書きたいようです。

場所もかまわずノートに書きこむ夢中な姿が見られました。

直接調べる活動を通して感じたことを学習と関わらせ、理解が深まるように学習しました。

2月3日(水)

昼休み

今日の昼休みは、縦割り班の13~16班の子供たちが集まり、大縄の練習をしました。

体育館で練習を見ていると、次のような声が聞こえてきました。

「真ん中を跳ぶがいよ、ここやよ、ここ」

「ちょっと(縄を回すのが)速すぎるけ。ゆっくりにするけ」

「うまいよ、いいよ」

「連続跳び、できるようになった人」「はーい」

「跳んだら、すぐに走るがいよ」

今日の仕上げとして、時間を計って跳びます。

1分間で跳んだ回数を数え、記録します。

最後に「班長から一言」コーナーです。

次の練習や本番が楽しみです。

2月3日(水)

6年 体育

6年生は今、ソフトバレーボールの学習をしています。

4人のチームで行っているので、誰かに任せっぱなしはできません。

ボールが来たら全員で見て、追いかけます。

ときには、倒れこむほど真剣にボールを追います。

6年生に感想を聞くと、「楽しかった、協力してできてよかった」という声が帰ってきました。

とても楽しそうに体を動かしていました。

2月3日(水)

全学年

今日も、掃除をする中で、きらっと光る姿を紹介します。

ほうきを使う姿から、きれいにしようという気持ちが伝わってきます。

学校中のいろんなところをきれいにします。

窓ふきも一生懸命にします。

本棚もきちんと整えます。

短い時間ですが、自分の役割をしっかりとこなしています。

また、頑張る姿などを紹介します。

給食のメニューをお知らせします。

ご家庭での話題にしたり、献立の参考にしたりしてください。

今日の献立

ご飯、牛乳、さつまいもと厚揚げのごまがらめ、変わり漬け、鳥ごぼう汁

今日は、揚げ物、漬け物、汁物の和食の献立でした。

さつまいも、ごぼう、キャベツ、きゅうり等、

たくさんの野菜が入っていました。

今日もおいしくいただきました。

2月2日(火)

なわとびパワーアップ週間が始まりました。

冬の間の体力つくりとねばり強く取り組む態度を育てようと、保健体育委員会が計画してくれました。

パワーアップ週間では、縦割りグループごとに大縄で八の字跳びをして、1分間の回数を数えます。

今日から、中休みと昼休みを使ってグループごとに八の字跳びの練習を始めました。

縦割りグループごとに、1年生から6年生まで一緒に練習をします。

上級生が、跳びやすくなるように縄を回しています。

自信がない下級生と一緒に、上級生がタイミングを取ります。

いくつものグループで、上級生の優しさが見られました。

みんなで一緒になわとびをすることに楽しさを感じているようでした。

この練習を通して、ますます全校が仲よくなっていきそう気がします。

2月2日(火)

2年 生活

2年生は、2月4日に行われる入学説明会で、来年度の新入学児童に向けて宮田小学校の紹介をします。

今日は、その練習をしました。

2年生が宮田小学校でしていることや魅力に感じていることについてまとめました。

内容ごとにグループになって説明します。

「集団登校や縦割り清掃では、お兄さん、お姉さんが優しくしてくれます」

「困ったときは、先生や友達がみんなで助けてくれます」

どのグループも、はっきりとした声で話します。

新入生を迎えようという気持ちが伝わります。

「みなさんが入学するのを学校みんなで楽しみに待っています」

2年生が話す内容には、2年生の優しさがにじみ出ていました。

入学説明会での説明が楽しみです。

新1年生の入学をみんなで楽しみに待ちましょう。