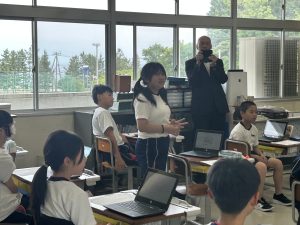

租税教室(6月13日)

高岡法人会の方を講師に迎え、「租税教室」を行いました。

ビデオやクイズ等で、税金について楽しく学ぶことができました。

学習する前は、「税金」と聞くと、

「何か難しいもの?」

「大人が払うもの!」

「無理に払わされているもの」

と、感じている子供がとても多かったです。

でも、「租税教室」での学習を通して、

税金は色々なところで使われていること、

そして、私たちの学習や生活を支えてくれていることなどを知ることができました。

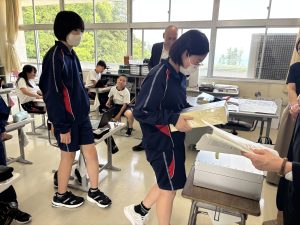

最後は3億円の重みを感じ、興奮する子供たちでした。

高岡法人会のみなさん、ありがとうございました。