音読劇に挑戦

10月14日(水)

2年 国語

「お手紙」の学習で読み取ったことを音読で表現します。

登場人物になり切って音読するために、どのように工夫をするか考えました。

友達の音読の様子をビデオで見て参考にします。

距離をとり、マスクをして、グループで音読の仕方を話し合います。

音読の工夫を見付けたら、グループごとに練習です。

登場人物になり切った音読を聞かせてくれることを楽しみにしています。

10月14日(水)

2年 国語

「お手紙」の学習で読み取ったことを音読で表現します。

登場人物になり切って音読するために、どのように工夫をするか考えました。

友達の音読の様子をビデオで見て参考にします。

距離をとり、マスクをして、グループで音読の仕方を話し合います。

音読の工夫を見付けたら、グループごとに練習です。

登場人物になり切った音読を聞かせてくれることを楽しみにしています。

10月14日(水)

3年 外国語活動

今日の外国語活動は、アルファベットに慣れるように学習しました。

アルファベットカードを使って、アルファベットの形を確かめます。

黒板に貼ったカードの色を見て、発音の仕方について考えます。

カードのアルファベットを見て、発音について気付いたことを発表します。

その後、自分が好きな動物について英語で発表し、その頭文字のアルファベットを言います。

何人かチャレンジしました。笑顔です。

楽しく表現できました。これからも、楽しく、声を出して、英語を使っていきましょう。

10月13日(火)

2年 体育

マットを使って、転がっています。

前転がり、後ろ転がりに挑戦します。

まずは、準備運動をして、体をほぐします。

首もよく回して、後から痛くならないようにします。

4人グループに分かれて、マットを用意します。

8グループが8枚のマットを用意するのに、3分もかかりません。

協力して、素早く行動しています。

準備ができたら、好きな回り方で回ります。

くるくる、くるくる。

はじめは、うまく回ることができなかったのですが、「うさぎの手」「頭とひざを近づける」等、技のポイントに気を付けて練習していると、どんどん回ることができる人が増えました。

そうなると、たくさん回りたいのか、準備や後片付けの時間が短くなりました。

活動にかける時間を多くするために、素早く準備をする、静かに話を聞く習慣を身に付けていきます。

10月12日(月)

中休み

爽やかな秋晴れです。

今日から、マラソン大会に向けた練習が始まりました。

今日は、下学年です。

中休みになり、子供たちが、ぞくぞくと第1グラウンドに集まります。

そして、一人一人のペースで走り出します。

軽快な音楽に合わせ、5分間を目安に走ります。

辛くなったらトラックの外側を歩きます。

先生も一緒に走って、声をかけます。

今年度のマラソン大会は、10月22日(木)に開催の予定です。

密を避けるために、時間を分け、

高学年が1時間目9:00~ 約1.5㎞

中学年が2時間目9:45~ 約1.2㎞

低学年が3時間目10:45~ 約750m

を走ります。

今日から21日(水)まで、中休みに、下学年と上学年に分かれて練習をします。

体育の時間には、実際のコースを歩いたり走ったりして、確かめました。

無理のない速さで動きを続ける運動を通して体力を付けるとともに、

粘り強くゴールを目指して走り続ける精神力を養うことがねらいです。

とは言っても、一人一人のペースがあると思いますので、

他人と比べるのではなく、自分なりの目標をもって練習に取り組み、

「これだけ頑張ったぞ」「ゴールしたぞ」という達成感を味わってほしいと願っています。

10月9日(金)

5・6年 校外学習

富山市科学博物館と富山県美術館へ校外学習に行ってきました。

出発式では、校長先生から「事故や感染症に気を付けて行ってきましょう」とお話をいただきました。

国からの補助金を利用し、バスの台数を増やし、密を避けて移動しました。

バスの中では、感染症対策をして静かに過ごしました。

富山市科学博物館では、いろいろな展示に触れて、富山の自然や星座について知ることができました。

天候にも恵まれ、環水公園内で昼食を食べることができました。

富山県美術館では、展示作品を鑑賞した後、屋上でオノマトペの遊具を使って楽しく過ごしました。

科学、芸術、友情にたくさん触れることができました。

10月9日(金)

3年 社会

先日、スーパーマーケットを見学したことを振り返りました。

見取り図に、見学で撮った写真を位置付けて、

調べたこと、見付けたことを話し合います。

隣の人と近いので、おしゃべり厳禁です。

どの写真について話しているか分かるように、写真を指しながら説明します。

見学で見付けたことを発表しようと、やる気満々です。

みんなで見付けた、スーパーマーケットの工夫を自分たちで黒板に書きます。

見取り図にも書き込みます。

今日の学習で見付けたキーワードは、「すぐに」「どんな人にもあうように」でした。

みんなで話し合って、働く人の工夫を見付けました。

今日は、自分たちで黒板や資料に考えを書くなど、子供の主体的な学習となりました。

これからも、授業の主役としてがんばりましょう。

10月8日(木)

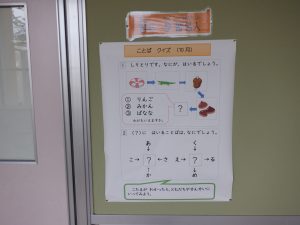

廊下や階段の踊り場に、「君も学習名人」コーナーがあります。

低・中・高学年別に、学習内容に関係するクイズを作成し、月ごとに掲示しています。

先生の中で、「〇月のクイズ係」を決め、輪番で、工夫して問題を考えています。

「子供たちへの挑戦状」です。

低学年は、「しりとり」と「言葉パズル」です。

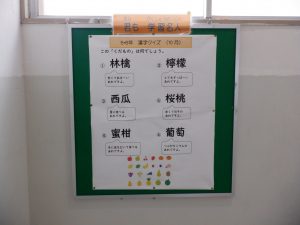

中学年は、3年生が今学習している「ローマ字」と、「共通の言葉を見付けるクイズ」です。

高学年は、「難しい読み方の漢字クイズ」。今回は、果物の名前編です。

大人でも、少し考えます。読めたとしても、書くのは難しいですね。

さっそく、答えを考えています。

すぐに分かってしまったようです。

これからも、基礎的・基本的な学習内容を身に付けたり、知的好奇心を高めたりする場になってほしいと思います。

10月8日(木)

6年 家庭科

今日から、エプロンを作り始めました。

まずは、裁ちばさみで、線に沿って切ります。

大きな裁ちばさみを使うことに慣れていないので、なかなか思うようには切れません。

真剣に切ります。

この後、縫い代を折って、しつけ縫いをします。好みのデザインの布を自分の手で、エプロンに作り上げます。

今日は、エプロン作りのスタートです。

これから、楽しく、丁寧に作っていきます。

でき上がりが楽しみです。

10月7日(水)

3年 図画工作

絵画「ひらいて広がる ふしぎなせかい」の学習です。

前回の学習で、扉の部分を作り、台紙になる用紙に貼り付けてあります。

今日は、いよいよ扉から見える世界の部分を描きます。

木かな。草かな。これから何を描き足していくか、イメージを広げます。

描かれているのは、行ってみたい場所でしょうか。

想像したことに応じた形や色を見付け、表し方を工夫します。

絵の具を使っての彩色です。「まぜ色のつくり方」は電子黒板に写されています。

確認しながら、思い思いの色をつくります。

描き始めたら、想像がとまりません。

一人一人が工夫を凝らした、不思議な世界が広がります。

この後どんな作品に仕上がるか、楽しみです。

10月7日(水)

1年 書き方

「姿勢を正しましょう」「はい」

「これから、4時間目の学習を始めましょう」「はい、始めましょう」

当番さんの張りのある声にこたえるように、元気な声が教室に響きます。

4時間目、書き方の学習の始まりです。

今日は、これまでに練習してきた字を見直して、書きます。

その前に、澤村先生に絵本を読んでもらって、静かに聞く習慣を付けます。

絵本の説明をするときから、落ち着いて話を聞いています。

絵本の読み聞かせが始まりました。

題名は「きのこのばけもの」です。

瞬きも忘れたように聞いています。

絵本の読み聞かせが終わったら、丁寧に字を書きます。

ゆっくり、丁寧に字を書くので、すぐによい字になります。

このような書き方の学習で、写真のように文を書きました。

国語で学習した「くじらぐも」です。

どの子供も丁寧に書きました。

これからも、落ち着いて学習に取り組む態度を大切にしていきます。