12月11日(金)

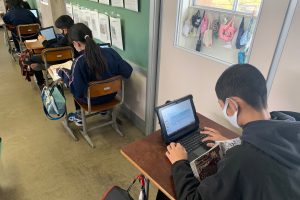

全校 特別活動

保健体育委員会が、宮田小学校のみんなが健康になるための生活の仕方等について正しく知ってもらおうと「健康について考えようウォークラリー」を実施しました。

縦割り清掃グループごとに、14の健康について知ることができるコーナーを回ります。

14のコーナーは次のとおりです。

1.バランスのよい食事 2.食べ物つり 3.体力つくり 4.虫歯の暗号をとけ 5.アウトメディアの木 6.歯キラキラ賞をさがせ 7.こわ~いテレビの話 8.正しい歯みがきとは 9.パズルを完成させよう 10.よく眠るコツ 11.ワクワク実験教室① 12.ワクワク実験教室②

13.目を休めよう 14.君の眠りをチェック

1.バランスのよい食事コーナーです。

食事のカードをバランスよくとってお盆にのせます。

よく考えて野菜も乗せてバランスのよいメニューを作りました。

2.食べ物つりのコーナーです。

魚つりのように食品カードをバランスよくつり上げます。

委員会の子供が分かりやすく説明します。

上級生が下級生を優先にさせていました。

優しい姿が見られました。

3.体力つくりのコーナーです。

片足でけんけん跳びをします。

途中で、けんけんをする足をかえてもよいです。

4.虫歯の暗号をとけ!コーナーです。

班で協力して暗号を解き、虫歯の原因を見付けます。

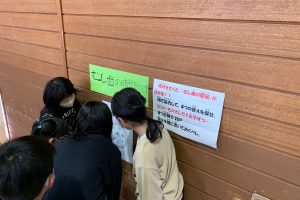

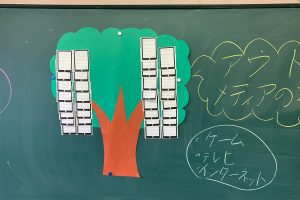

5.アウトメディアの木のコーナーです。

メディアを利用するときの注意点を班で考えて書きます。

たくさんの注意点が考えられました。

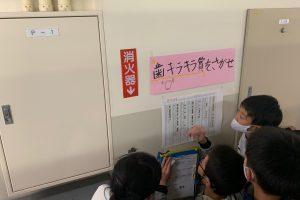

6.歯キラキラ賞をさがせのコーナーです。

歯のキラキラ賞(虫歯がない人)が班の中に何人いるか名簿を見て数えます。

何人いたのでしょうか。

キラキラ賞になるようにしましょう。

7.こわ~いテレビの話のコーナーです。

問題「ゲーム障害になるとどんな症状が出るでしょう」

正解は、「骨粗しょう症」です。

ゲームのし過ぎに気を付けましょう。

8.正しい歯みがきとは?のコーナーです。

問題「歯みがきをするときにみがき残しが多いのはどこでしょう」

正解は、「利き腕側のみがき残し」だそうです。

気を付けてみがきましょう。

9.パズルを完成させようのコーナーです。

パズルを完成させて、書いてある文を読みます。

「1・2年生がしてください」と注意書きがありました。

保健体育委員の下級生に対する優しさを感じました。

10.よく眠るコツのコーナーです。

問題「よく眠れないのはどんなときでしょう」

正解は、ゲームをした後や漫画を読んだ後等、気持ちが高ぶっているときです。

眠る前には、静かに読書をするとぐっすり眠れるのでしょうか。

11.ワクワク実験教室①のコーナーです。

ゲームをしているときと、そうでないときの、1分間の瞬きの回数を比べました。

ゲームをしていないときは、1分間に7回瞬きをした人が、1分間ゲームをするとその間

なんと1回もしませんでした。

予想以上の実験結果に驚きました。

瞬きをしないと目が乾いて、視力低下につながる恐れがあるそうです。

気を付けないといけないですね。

12.ワクワク実験教室②のコーナーです。

問題「歯に見立てた卵の殻を酢の中に入れました。卵の殻はどうなるでしょうか」

なんと、泡を立てて溶けます。

食べ物のかすが口の中に残っていると、酸になって歯を溶かします。

歯みがきは大切ですね。

酢のにおいをかいでみました。

子供には刺激が強かったようです。

13.目を休めようのコーナーです。

目が悪くなる原因についてのクイズです。

寝転んで物を見ると視力が下がってしまった、タブレットなどの強い光を見続けていると視力が下がってしまったという例が紹介されました。

14.君の眠りをチェック!のコーナーです。

チェック項目を見て、自分の眠りをチェックしました。

「学校が休みでも、同じ時間に起きる」「よる9時を過ぎたらゲームをしていない」等のチェック項目がありました。

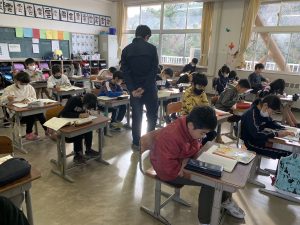

今日は、縦割り班で行動しましたが、6年生がリードして、落ち着いた姿がたくさん見られました。

次のコーナーへ早く行きたくて、走りたくなるところを、我慢して歩きます。

誰が声をかけてくれたのでしょうか。

靴をきれいに並べて部屋に入ります。

あっという間に、ウォークラリーの時間が終わりました。

教室に戻って、グループごとの得点結果を聞きました。

委員会の子供は最後まではきはきと放送で話しました。

どこの場所でも、立派な態度で進めていました。

保健体育委員会のみなさん、ありがとうございました。

ウォークラリーをした班長もいろいろ工夫をしたようです。

クイズの答えがどうしても決まらなかったときは、自分の考えを通すのではなく、多数決で決めていました。多数決の結果間違えても文句を言う人はいませんでした。

中には、「班のみんなで協力してくれてうれしかった」と話した班長もいました。

宮田小学校の子供の優しさ、仲のよさが際立った「健康について考えようウォークラリー」でした。