11月14日(火)くもり

今日は2年次教員研修会があり、たくさんの先生方がこられました。

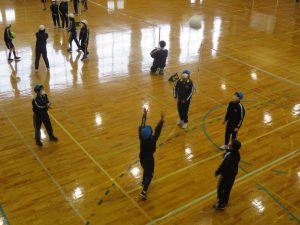

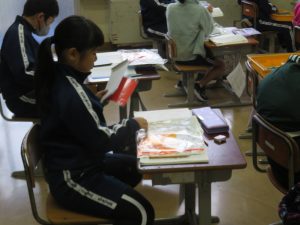

4の2の算数の授業を通して研修会をしました。

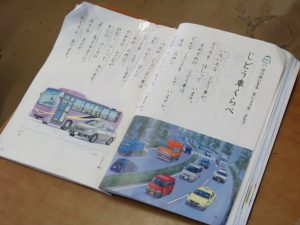

下学年の移動図書もありました。たくさん本を読みましょう。

今日は2年次教員研修会があり、たくさんの先生方がこられました。

4の2の算数の授業を通して研修会をしました。

下学年の移動図書もありました。たくさん本を読みましょう。

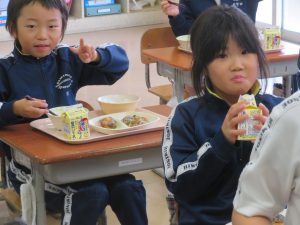

ごはん

ぎゅうにゅう

ぶたにくのにらいため

ブロッコリーのアーモンドあえ

みそワンタンスープ

今日は、肌寒い日でした。

でも、中には半袖の子どももおり、元気に活動していました。

急に寒くなったので、体調管理に気を付けましょう。

ごはん

牛乳

しいらの南蛮漬け

ほうれん草のごましそあえ

おでん

<ひみの日献立>

今日のおいしい氷見の味は、しいら、ほうれん草、にんじん、こんにゃくです。

今日の南蛮漬けのしいらは、氷見でとれたものです。大きいものは、体長2m、40kgもある、とても大きな魚です。青のグラデーションと金色の斑点があり、虹のように様々な色に見える様子から「虹の魚」といわれているそうです。

おいしい氷見の味を味わって食べましょう。

ごはん

ぎゅうにゅう

あじつけこざかな

ポークシューマイ

はるさめのあえもの

ちゅうかコーンスープ

今日は、肌寒い日となりました。

日の暮れるのも早くなりましたので、早めに帰宅しましょう。

1年生が楽しく外国語と触れ合いました。

今日は、さわやかな日でした。

3の2は、消防署へ校外学習へ。

6年生は、社会福祉協議会の方と学習をしました。

コッペパン

ぎゅうにゅう

とりにくのマーマレードやき

スパゲティソテー

あきあじシチュー

今日は、先生方の研修会のため12:00に下校となりました。

交通安全に気を付けて、3時までは勉強をしましょう。

明日、元気に登校してください。

ごはん

ぎゅうにゅう

わふうハンバーグ

くきわかめのきんぴら

なめこじる