ありがとうございました -3年生-

3月24日(水)

3年

今日で、これまでお世話になった先生の任期が満了しました。

3年生は、今日までお世話になった先生に感謝の気持ちを伝えようと、先生には内緒で自分たちで感謝の集いを計画してきました。

感謝の気持ちを伝えるために何ができるか話し合いました。

感謝の言葉、感謝の色紙、感謝の花束、感謝の遊び等、3年生らしいたくさんのアイディアが出てきました。

まずは、感謝の気持ちを言葉で伝える役割の子供が離任式で手紙を読みました。

教室の代表として手紙を書いた二人が交代で読みます。

感謝の気持ちが横で聞いていても伝わってきます。

教室では、先生に感謝の花束を渡しました。

その後、みんなで楽しく遊びました。

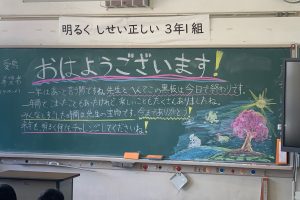

先生は、子供たちが学校に来る前に、黒板にかわいいイラストを付けてメッセージを書いていました。

子供たちにも先生の気持ちが伝わっていたようです。

別れの日でしたが、心温まる1日でした。