今日の窪小学校 1月12日

1月12日(金)

中休みの様子です。

体育館では、ドッジボールなどボールを使って遊んでいました。

相手の投げたボールを捕って、あまり投げていない友達に渡す姿も見られました。

優しい心が育っていると感じました。

教室では、思い思いの時間を過ごしていました。

児童会で集めたアルミ缶回収の収益金で買ったカードゲームをしていました。

漢字の組み合わせゲームでした。

「遊びながら勉強してすごいですね」と言うと、「えへへ」と笑っていました。

仲よく過ごす子供たちを見て、コロナ禍で行動が制限されていた時期を思い出しました。

子供たちにいろいろな負担はあったと思いますが、今元気に過ごしている子供たちのたくましさや成長する力を改めて強く感じています。

まだ不安定な心をもっている子供もいると思いますが、学校全体で、少しずつ、子供たちの笑顔が多くなるようにしていきたいと

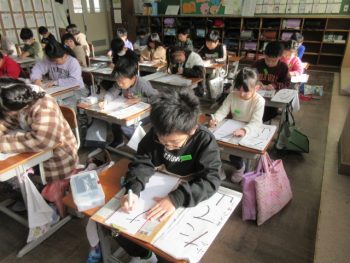

校内書初大会

1月11日(木)

校内書初大会を行いました。

1・2年生は教室で、3~6年生は体育館で行いました。

先生の説明を聞いているときから引き締まった雰囲気でした。

清書用紙を前にすると、一段と緊張感が高まっていたようでした。

よい字を書こうという気持ちの表れでしょう。

子供たちの様子を写真で紹介します。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

集中して、筆の先まで気をつかって書けた字は、そのときの子供の最善のものではないでしょうか。

そのように集中できることを認め、次につなげたいと思います。

集団下校

1月10日(水)

通学路の状態を確認しながら下校し、必要があれば現地で安全指導を行うために集団下校を行いました。

地区児童会をして、通学路の安全や登下校のときに気を付けることについて話し合いました。

その後、放送の合図で自宅以外に下校する人が下校先の集団下校班に移動しました。

放送の合図で順番に、下校しました。

学堂さんが迎えに来てくださいました。

冷たい風が吹き、時折雨が降るあいにくの天気にもめげず下校しました。

元気に出発していきました。

歩いて登下校をすることも、たくましい窪っ子の育成につながっているのだろうと子供の姿を見て思いました。

一部、下校先を変更する子供がいましたが、ミマモルメメールでいただいた情報を生かしながら子供に確認することができたので、以前よりも効率よく下校班を編成することができました。

昨年末から、ミマモルメメールを通していろいろな情報をいただきとても助かっています。

これからも、ご協力いただきますようお願いします。

また、通学路に変わったことなどお気づきの点がありましたら教えてください。

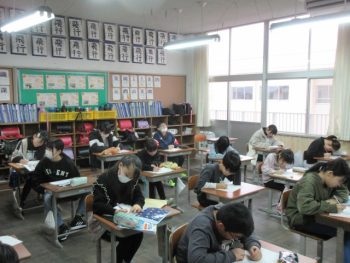

3学期が始まりました

1月10日(水)

能登半島地震の影響を受け1日遅れとなりましたが、学校を再開することができました。

無事な子供の姿を見て安心しました。

いろいろ大変なこともあったかと思いますが、子供を送り出してくださったご家庭に感謝します。

登校する様子を見ていると、明るい表情の子供がいれば少し心配そうな表情をしている子供もいました。

一人一人が心の中にそれぞれの大変さを抱えていると思います。

人と人のつながりを大切にして、互いに優しくしながら、焦らずに笑顔になれることを増やしていきたいと思っています。

お子さんの変化等で心配なことがありましたら、担任に相談してください。

教室では、友達の顔を見てうれしそうな様子が見られました。

明るい雰囲気の中で、心がほぐれることを期待しています。

今日の子供たちの様子の一部を写真で紹介します。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

今日は、給食の後集団下校をして通学路の確認と安全指導を行います。

通学路の変化などがありましたら、学校へ教えてください。

明日は、書初め大会です。

気持ちを新たに、今書ける一番よい字が書けるようにがんばってもらいたいです。

がんばって!!

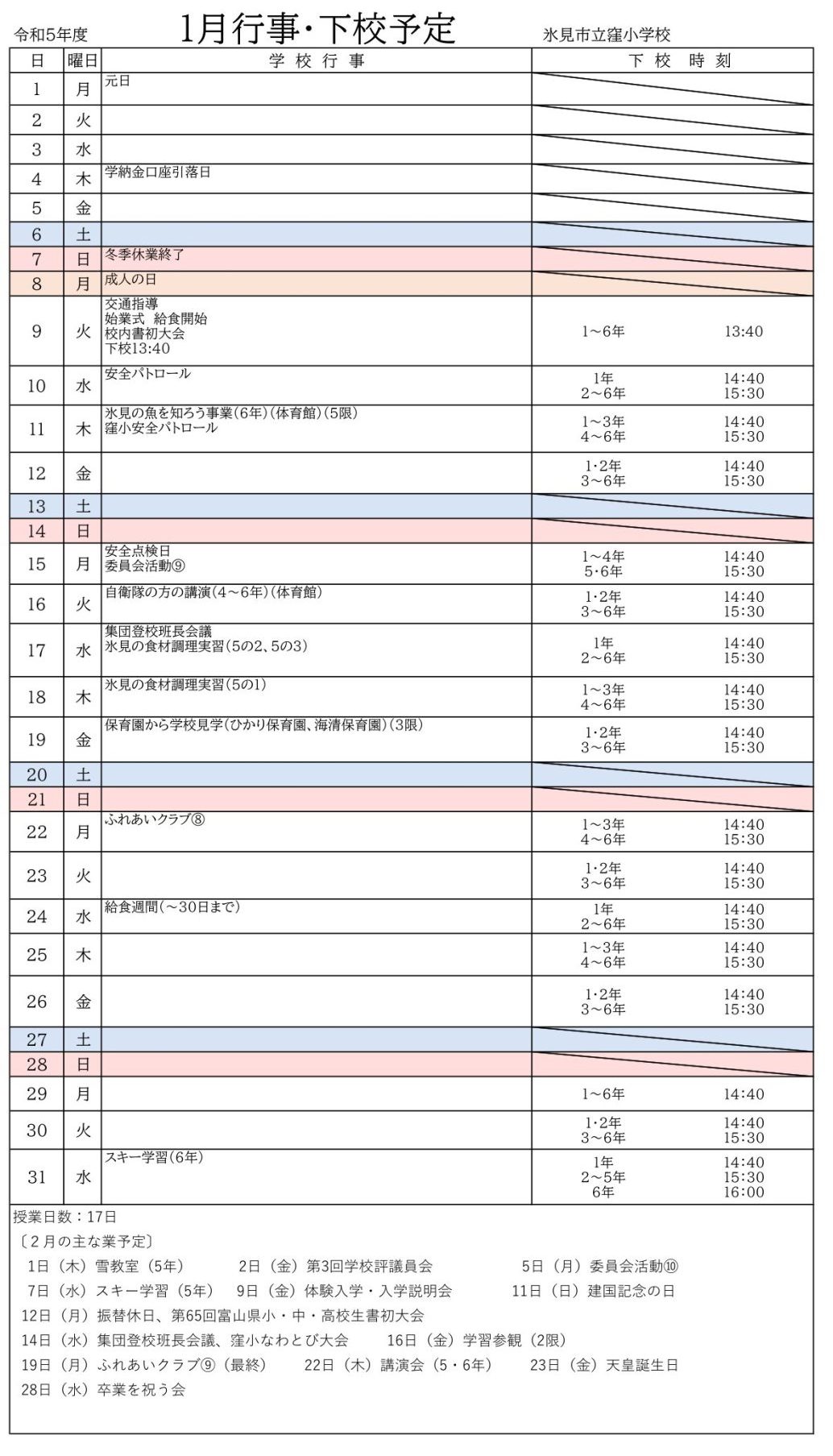

1月行事予定

※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。

今日の6年生 12月20日

12月20日(水)

朝の時間です。

アルバムにのせる写真を確認しました。

全員が席に着き、健康観察が始まりました。

レクリエーションが始まりました。

子供が進行して、楽しそうでした。

朝の会を始めようとしていました。

穏やかな雰囲気でした。

朝の会が始まりました。

教室の後ろには、世話をしているカメがいます。

「昨日、係の子供が水槽をきれいにしたんです」と近くの子供が教えてくれました。

今日も一日がんばりましょう。

お楽しみ会について話し合っていました。

内容の順番や、簡単な内容について確認しました。

はじめの言葉や終わりの言葉などの役割についても話し合いました。

進んで役割を引き受けようとする子供が何人もいて明るい雰囲気で話し合っていました。

今朝の窪小学校 12月20日

12月20日(水)

2階の廊下に折り鶴を置いていました。

毎日続けています。

「廊下走ったらだめやよ」という声が聞こえるようになってきています。

「右側を歩くようになった」という声が聞こえてきます。

毎日続けることは大変なことですが、確実によい影響を与えています。

よい窪小学校が子供の手でつくられています。

この活動をしている子供たちの「よい窪小学校にしよう」という思いがより広がればよいなと思っています。

今日の3年生 12月20日

12月20日(水)

これから算数のプリントをします。

プリントの前に、少数の計算の仕方を確かめました。

子供たちもいつも以上に真剣に聞いているようでした。

算数の学習に自信をもてる結果になるといいですね。

社会の時間です。

先日したテストを見直しました。

分からなかった問題でも、改めて考えると分かることや、なるほどと納得できることがあります。

正解していたところを、やっぱりと自信をもてることがあります。

点数だけでなく、図を見ることや文章を読むことが得意など、自分の得意なことを見つけて次の学習に生かしましょう。

今日の5年生 12月20日

12月20日(水)

朝の会です。

今月の朝の歌は「ビリーブ」です。

歌声が廊下まで聞こえてきて、心が明るくなるようでした。

リズムに乗りながら歌っている子供もいました。

素敵な歌詞だと思いました。

いつかの機会に子供たちの力になってくれるとありがたいと思いました。

先生の話を聞いていました。

昨日の学校生活でのよい姿を取り上げて、ほめながらの話でした。

朝の会が終わり、1時間目の準備をしました。

あいさつをして、今日の学習が始まりました。

今日もがんばりましょう。

冬休み中に読む本を図書室へ借りに行きます。

うれしそうです。

廊下にいち早く並ぶ子供もいました。

ゲームなどもそうですが、身の回りにはいろいろ面白いものがあります。

読書をしたり、体験して実感したりするなど、いろいろなものの面白さを味わってもらいたいです。