体験学習いっぱい!(5年生・社会科)

5年生は、昨日と今日の2日間続けての体験学習です。

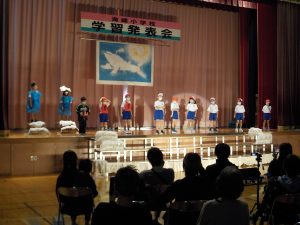

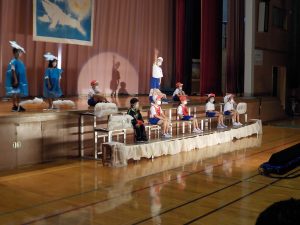

昨日は、先日収穫したもち米の脱穀を体験しました。

いつもお世話してくださる地域の方が、昔の道具の千歯こきや足踏み脱穀機を持ってきてくださり、体験させていただきました。

子供たちは、体験を通して、昔の人の知恵と苦労を感じることができました。地域の方、いつもいつも本当にありがとうございます。

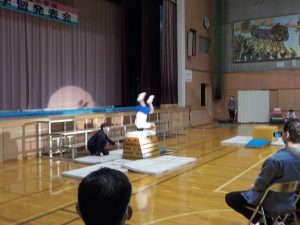

そして今日は、漁業文化交流センタに出かけ、施設の見学と遊覧船に乗って定置網見学をしました。5年生は、社会科で水産業の学習をしています。漁業がさかんな氷見ですから、実物の定置網を見ることが何よりも学びになります。・・・が、子供たちはトンビの餌やりに夢中だったようですね(笑)

7人で仲良く、楽しく体験学習ができましたよ( ^^) _U~~