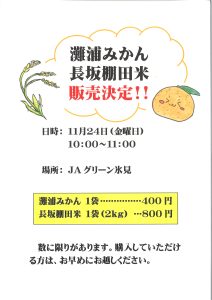

灘浦みかん・長坂棚田米 完売御礼(11月24日)

JAグリーン氷見において、5・6年生が灘浦みかんと長坂棚田米を販売しました。

「灘浦うまいもんひろめ隊」として、地域のみなさんに灘浦の特産物を広めるため、元気な声でよさや特徴を呼びかけました。たくさんの方が来てくださり、予定よりも早く完売しました。

子供たちは、「灘浦のうまいもんをアピールできてよかった」「地域の方が『頑張って完売してね』と温かい声をかけてくださってうれしかった」など、とても嬉しそうに話し、また地域のことが好きになったようです。

ご購入してくださったみなさん、販売会場をご提供くださったJAグリーンのみなさん、ありがとうございました。