10月14日(土)、ふれあい学習発表会を行いました。

今年のスローガン「心を一つに 笑顔あふれるみんな主役のステージに!」のもと、元気いっぱいに演じる子供たちの姿が見られました。

今年から復活した全校合唱では、主旋律と副旋律の2パートに分かれて、美しいハーモニーでNadaura Foreverを歌いました。

1・2年の劇「ブレーメンの音楽隊」では、年老いて元気のない動物や驚いた泥棒、おいしそうに食事をする様子を声のトーンや仕草を工夫して表現していました。

また、音楽の授業で学んだ「きらきら星」を合奏したり、体育の授業で練習してきたダンスを堂々と披露したりしていました。

3・4年の合奏・リズム「Nadaura Music World!!」では、音楽の授業で学んだリコーダーや打楽器で演奏したり、音楽に合わせて体を叩いてリズムを作るボディーパーカッションを披露したりするなど、見ている人も体を動かしたくなる発表となりました。

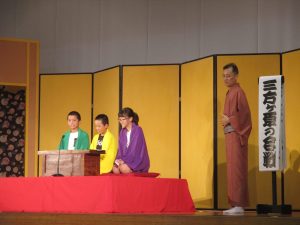

5・6年の劇「本当の宝物は」では、劇中に出てくる様々な国の文化が伝わってくるように、表現を工夫したり、自信をもって役になりきろうとする姿が見られたりしました。

終盤に披露したbelieveの二部合唱では、気持ちのこもった歌声を会場に届けました。

有磯太鼓では、はじめに、力強い太鼓の演目が披露されました。

その迫力ある演奏に子供たちは感動し、静かに見入っていました。

その後、有磯太鼓を実際に叩いてみるワークショップを行い、みんなで息を合わせて太鼓を叩く面白さを楽しんでいました。

【開会式・全校合唱】

【1・2年】

【3・4年】

【5・6年】

【有磯太鼓】

【閉会式・学年掲示・クラブ作品掲示】