朝のクリーン活動

4年生以上の児童は、毎朝玄関前のクリーン活動をしています。

委員会単位で行っていて、今週は生活・掲示委員会が担当しています。

掃除しながら、児童や先生方に挨拶をする姿が見られます。

「自分たちの学校は自分たちの手できれいに」

玄関がきれいだと朝から気持ちよく登校できます。

4年生以上の児童は、毎朝玄関前のクリーン活動をしています。

委員会単位で行っていて、今週は生活・掲示委員会が担当しています。

掃除しながら、児童や先生方に挨拶をする姿が見られます。

「自分たちの学校は自分たちの手できれいに」

玄関がきれいだと朝から気持ちよく登校できます。

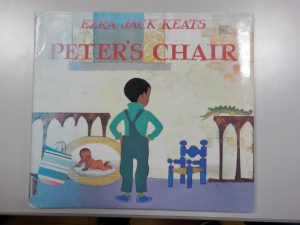

学校には、週2日、図書館司書の先生が来ています。

今日は、朝の読書に時間に、読み聞かせをしていただきました。

学年の実態によってどんな本がふさわしいのか、担任の先生と打合せをしてから行います。

今日の読み聞かせは3年生です。

3年生になると、週1時間「外国語活動」の時間があります。

そこで、「PETER’S CHEAIR(ピーターのいす)」という本を、日本語と英語を交えながら読み聞かせしてもらいました。

子供たちは、ところどころ知っている英語があったようで、真剣に読み聞かせを聞いていました。

まずは、普段から英語の発音を耳にすること。

英語に慣れ親しむ機会を大切にしていきたいです。

今日の朝活動は全校遊び。青空の下、縦割りグループごとにいろいろな運動に取り組みました。

写真は鉄棒運動のグループ。

普段、鉄棒に触れる機会は少ないので、朝活動で鉄棒運動に取り組んでいます。ぶら下がり、地球回り、こうもりふり、けんすい、逆上がりなど、子供たちは、技が書かれたカードを見ながら取り組んでいます。

全校遊びが終わったら、1年生は毎朝の日課「朝顔の水やり」です。

毎日、ペットボトルに水を入れ、水やりをしています。

「今日はつぼみがあるよ。もうすぐ花が咲きそうだよ」

「ピンク色の花が咲いたよ」

と友達や先生に話をしています。

1階のベランダは、もうすぐ朝顔の花でいっぱいになりそうです。

写真はどこからの眺めでしょうか?

正解は、氷見の柳田にある「布尾山古墳」の古墳の上からの眺めです。

今日は、6年生が「氷見の3大史跡巡り(大境洞窟、朝日貝塚、布尾山古墳)」に出かけました。

最初に訪れたのは大境洞窟。近くにありながら、ほどんどの子供は初めて見学した様子でした。ひんやりとした洞窟の中で、縄文人の暮らしについて学びました。

次に訪れたのは朝日貝塚。有名なバスケット型土器やひすいの大珠などが出土した場所で、貝を主食としていた縄文人の暮らしについて学びました。

最後に訪れたのは布尾山古墳。100メートルを超える大きな古墳は日本海側最大の前方後方墳です。これだけはっきりした形が見える古墳は数少ないそうです。子供たちは、昔このあたりを支配していた王が眠っているであろう古墳の上に立ち、古墳時代のくらしのついて学びました。

身近な地域に、こんなに貴重な歴史を伝える史跡があり、何千年も昔の人々の生活について、思いをはせながら学ぶことができた史跡巡りでした。

解説していただいた氷見市博物館の学芸員の広瀬さん、ありがとうございました。

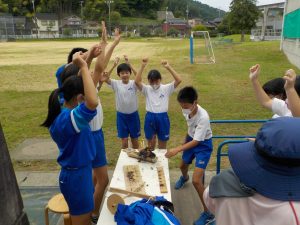

今日は6年生が社会科の歴史学習として「縄文人になろう~火起こし体験~」をしました。

舞錐式(まいぎりしき)という火起こしの方法で火を起こします。

写真のように軸を上下させることで木と木を摩擦させ、熱を発生させて火種を作る方法です。

早速グループに分かれて火起こし開始。

さすが6年生。上下させながら軸を回転させる操作はすぐにできるようになりました。

徐々に煙が出てきます。ここまでは順調です。

でも、ここからが大変。煙は出ても、火種になるほどの勢いはありません。

2時間目だけの予定が、子供たちと担任の熱意で、1時間延長~。

ひたすら、ひたすら軸を上下させ、いい煙が出たかと思えば、火種にならず・・・の繰り返し。

それでも子供たちはあきらめず、汗だくになりながら粘り強くやり続けます。

火種ができても、そこからがまた至難の業。

息をやさしく吹きかけ、ぜんまいの綿(これは秘伝の方法)に火が燃え移り、赤くなったところで新聞紙に燃え移るまでの最後の過程もなかなか難しいのです。

そして、ついに・・・

「ボッ!」と炎になりました。

「万歳!万歳!」

と声をかけ合う姿が自然に生まれました。

誕生日が近い子供を囲み、なぜか「♪HAPPY BIRTHDAY♪」の歌を歌って盛り上がりました(笑)

「縄文人になれた」というより、体験を通して「学級が1つになれた」楽しい時間でした。