チャレンジテスト頑張ってます!

今週は、「漢字チャレンジテスト」「計算チャレンジテスト」週間です。

チャレンジテストは、県内の全ての小学校で取り組んでいるテストで、1年間で学んだ漢字や計算の基礎・基本の定着を図るために取り組んでいます。

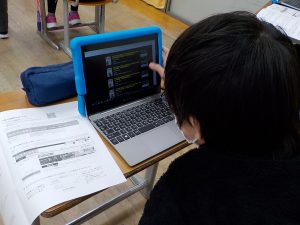

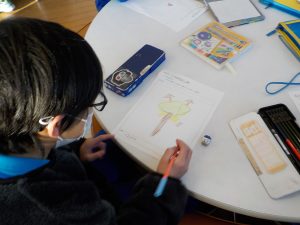

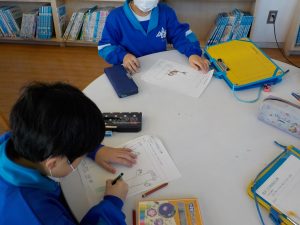

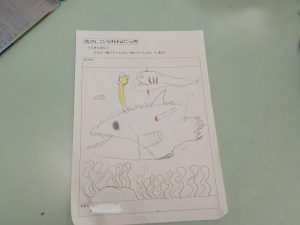

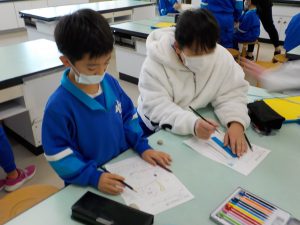

1時間目に各教室をのぞいてみると、2年生と4年生がチャレンジテストに取り組んでいました。

2年生は5級、4年生は3級合格を目指します。(6年生で1級合格したら完了です)

感心したことは、どの子供も濃くて大きな字で書いていたこと。筆圧が強いことはとても大切です。

中には、なかなか漢字が思い出せずに考え込んでいる姿もありましたが、考えている様子はとてもいい表情でした。

3学期は1年間のまとめの学期でもあります。

しっかり基礎・基本を身に付け、次の学年に進級しましょう!

明日は臨時休校です。家でも時間割を決めて学習に取り組みましょう。